살다보면 | 소금강, 율곡 선생과 함께 걷는 길

페이지 정보

작성자 총지종 작성일23-07-04 14:59 조회3,912회관련링크

본문

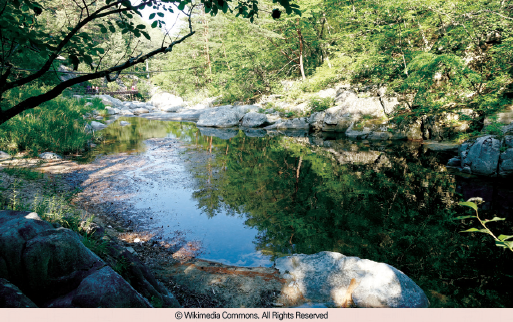

서른네 살 젊은 선비가 울창한 숲을 헤치고 계곡을 건너며 대자연이 빚어낸 절경에 넋을 잃는다. 1569년 초여름, 벼슬을 그만두고 강릉으로 내려와 청학산 산행에 나선 율곡 이이 선생이다. 심산유곡 청학동 계곡을 찾은 선생의 감흥이 얼마나 컸던가. 선생은 기행문 <유청학산기游靑鶴山記>에서 “빼어난 산세가 마치 금강산을 축소해 놓은 것 같다”라며 청학동 계곡을 소금강小金剛으로 명명하기까지 한다.

그로부터 450여 년이 흐르는 동안 수많은 시인 묵객과 갑남을녀가 소금강(정확히 말하면 소금강 계곡)을 찾았다. 가끔이긴 하지만 나 또한 그들 중 하나가 되어 소금강을 찾는다. 지금이야 소금강 턱밑까지 차가 닿을 수 있고, 등산로가 잘 닦여 있으니 누구나 쉽게 찾고 가볍게 산행을 즐길 수 있는 곳이 되었지만 호랑이가 출몰했던 시절에는 그야말로 목숨을 건 모험이고 도전이었을 지도 모를 일이다.

나의 소금강 산행은 지금으로부터 2년 전, ‘1569 율곡 유산길’ 이전과 이후로 나뉜다. 이 길은 새로운 길이 아니다. 오대산국립공원 소금강 무릉계에서 시작해 노인봉을 거쳐 진고개로 하산하는 13.3km의 등산로의 초입에 해당하는 구간 중 소금강 주차장에서 구룡폭포에 이르는 왕복 6.2㎞를 재정비해서 ‘1569 율곡 유산길’이라고 이름했을 뿐이다. 하지만 왕복 세 시간 반쯤 걸리는 이 길을 걷는 감회는 확연히 다르다. 예전의 산행은 가벼웠다. 그저 오늘의 햇살과 오늘의 바람을 맞으며 오늘의 숲과 오늘의 계곡을 만나고 오늘의 풍광 속에서 오늘의 여유를 만끽하는게 다였으므로.

그러나 2021년 오대산국립공원사무소와 (사)율곡 연구원이 율곡 선생의 <유청학산기>를 바탕으로, 문헌 고증과 현장 답사를 거쳐 만든 ‘1569 율곡 유산길’에서는 마냥 자유로울 수가 없다. 나도 모르게 선생의 발자취를 가늠해 보고, 기암괴석과 높푸른 봉우리, 깎아지른 절벽, 맑고 깊은 소에 대한 감상과 찬사를 담아낸 선생의 목소리에 귀를 기울이게 된다. 근 5백년을 거슬러 올라 선생과 나란히 걷고 있는 것 같은 느낌도 든다. 선생이 직접 걸어 올랐다는 길이라 더 그런 것도 같다.

옛 선비들도 산에 올랐다. 요즘처럼 건강을 위해서가 아니라 멋진 경치를 보면서 풍류를 즐기기 위해서가 대부분이라 절경을 노래하며 고매한 인품이 담긴 시를 남기기도 했다. 오호, 그러나! 양반의 산행은 상상이상의 특권의식이 존재했다. 수십 명의 관비나 백성들을 동원해 화려한 산행 원정대를 꾸리고, 말이나 가마를 타고 산 아래까지 간 후 그곳에서 다시 또 가마를 타거나 노비들의 등에 업혀 산을 올랐다는 기록이 수두룩하다. 즐기는 사람 따로, 죽어나는 사람 따로 있었던 그 시절, 땀 흘리며 산행에 나섰던 선생의 파격이 신선하다. 그래서 ‘1569 율곡 유산길’은 내게 단순한 오대산국립공원 소금강 코스가 아니라 율곡 선생을 따라 걷는 길이다.

선생의 소박한 산행은 소금강 초입에서 시작된다. 그곳에 당도해 말에서 내린 선생은 짚신에 지팡이를 짚고 계곡길을 걷는다. 깊이 들어갈수록 길가의 수석이 더욱 기이하고 눈이 어지러워 다 기록할 수 없는 계곡길은 세월의 풍파 속에 묻히고 굽이굽이 아스팔트가 깔린 지 오래다. 구절양장 잣고개를 넘어 만났다는 산촌의 허름한 초옥과 물방아의 흔적도 찾아볼 수 없다. 하지만 선생을 감탄하게 했던 봉우리의 푸른 기운만은 여전히 청량하다.

널리 알려진 사실이지만 소금강은 단순히 이름뿐 아니라 실제로 금강산과 닮은 형상이 여럿이라고 한다. 소금강 구룡폭포는 금강산 구룡폭포와 닮았고, 소금강 만물상은 금강산 만물상과 흡사하다. 소금강 연화담도 금강산 연주담과 비슷하다고 하니 금강산의 비경을 구경하지 못한 나 같은 사람이라면 소금강에서 대리만족을 해도 부족함이 없을 듯하다.

소금강 분소부터 본격적인 등산로가 열린다. 초록물이 뚝뚝 떨어지는 등산로 아래 금강송 사이로 언뜻언뜻 보이는 계곡이 무릉계다. 불가에서 ‘세상사 모든 번뇌에서 벗어나 열반에 도달하게 하는 꽃’이라 하여 피안앵이라 부르는 산벚나무와 산복숭아 나무에 꽃이 피면 무릉도원처럼 아름답다는 곳이다.

여기서 조금 더 올라가면 십자소다. 푸른 낭떠러지가 오이를 깎아 세운 듯하고 떨어지는 천류가 백설을 뿜어낸다 하여 선생이 ‘창운漲雲’이라고 부른 곳이다. 바위에서 떨어지는 맑은 물이 연꽃 같다는 연화담도 지척이다. 쭉쭉 뻗은 금강송에 둘러싸인 금강사는 소금강 안에 있는 유일한 사찰로, 단아한 대웅전과 부도 옆에 선 은행나무가 고즈넉한 분위기를 더해 준다.

금강사의 맞은편에 펼쳐진 너럭바위가 식당암이다. 신라의 마지막 왕자인 마의태자가 잃어버린 나라를 되찾기 위해 1천여 명의 군사를 훈련시키면서 밥을 지어 먹었다는 전설이 깃든 곳이자 초라한 절집에서 하룻밤을 묵은 선생이 이튿날 지정 스님과 산지기의 안내로 관음천(연화담)과 석문을 지나 당도한 산행의 종착지이기도 하다.

선생은 이곳에서 골짜기를 ‘천유동天遊洞’, 서쪽 기이한 형상의 봉우리를 ‘촉운봉矗雲峯’, 식당암을 ‘비선암秘仙岩’, 바위 아래로 흐르는 못을 ‘경담鏡潭’으로 고쳐 불렀다. 명소마다 새로운 이름을 붙인 걸 보면 그만큼 감회가 깊었던 모양이지만 선생의 산행은 여기까지. 비가 올 것 같은 궂은 날씨에 산행을 포기하고 서둘러 하산길에 오르면서 열 걸음에 아홉 번을 뒤돌아보았다는 글에 담긴 안타까움이 자못 절절하다.

나의 산행도 대부분은 여기까지. 상서로움을 상징하는 청학의 거처를 보지 못한 아쉬움과 구룡폭포의 장관, 만물상의 변화무쌍한 모습을 남겨두고 무거운 발길을 돌렸을 선생처럼 나 역시 이쯤에서 뒤돌아선다. 올라갈 때는 여기였을까 저기였을까 선생의 발자취를 더듬어보던 길이 내려갈 때는 선생의 속내를 생각하는 길이 된다. 세상에 알려지지 않은 청학산의 수려한 면면과 속마음을 참되게 알아주는 벗에 대한 비유, 그리고 진면목을 드러내지 못하는 청학산과 속마음을 참되게 알아주는 벗을 만나지 못하는 안타까움이 어찌 선생만의 것이겠는가.

‘1569 율곡 유산길’은 산에 들었으되 정상을 고집하지 않고, 위대한 자연 앞에 몸을 낮추어 순응했던 선생의 겸손을 배우는 길이다. 과거에 아홉 번 장원을 했다고 하여 구도 장원공九度壯元公이라 불리며 철학자로서, 정치가로서 눈부신 활약을 했지만 선생이라고 해서 탄탄대로만 걸었던 것은 아니다. 동서 당쟁의 격랑을 겪어야 했고, 금강산에서 불교를 깊이 공부했던 전력으로 정치적인 공격을 받기도 했다. 하지만 선생은 산을 오르듯 묵묵히, 의연하게 자신의 길을 갔다. ‘1569 율곡 유산길’에는 선생처럼 제 길을 걸어온 수많은 사람들이 있고, 그리고 그 무엇에도 연연하지 않고 그 길을 걸어갈 수많은 사람들이 있다. 그래서 ‘1569율곡 유산길’은 『유마경』의 ‘범부의 일상생활을 하면서도 진리로 나아가는 길을 버리지 않는 올바른 참선의 길’이 되어 그곳, 선생의 소금강에 깊이 뿌리내리고 있다.