<내소사 대웅전> 신비스런법당 (상)

페이지 정보

호수 140호 발행인 지성[이기식] 발간일 2011-07-04 신문면수 6면 카테고리 - 서브카테고리 -페이지 정보

필자명 - 필자법명 - 필자소속 - 필자호칭 - 필자정보 - 리라이터 -페이지 정보

입력자 총지종 입력일시 18-06-07 12:19 조회 5,891회본문

<내소사 대웅전> 신비스런법당 (상)

변산반도 한 산기슭에 자리한 내 소사 법당 대웅전은 보물 제 291호 로 지정되어 있는데 한 개의 포가 모자라고 벽화는 그리다가 중도에서 그만둔 채로 내려오고 있다.

이 대웅전은 조선 인조 11년(1633) 에 내소사 조실 청문대사가 증축하 였다. 청문대사는 이 법당을 증축한 후 어디론가 자취를 감추고 말았다.

그러면 이 법당은 어째서 한 개의 포가 모자라며, 벽화는 그리다 말았 을까. 청문대사가 내소사로 부임한 지도 어언 3년이 지났다. 퇴락해 가 는 대웅보전을 볼 때마다 그는 마음 이 아팠다. 어서 반듯하게 법당을 지 어 부처님을 편히 모시고 싶었다. 그 는 설계를 했고 화주를 뽑아 법당 건립기금을 마련했다.

하지만 아무리 기금이 조성되고 모든 설계가 끝났 다 해도 이를 시공할 만한 목공이 없이는 건립이 불가능한 일이었다. 청문대사는 목수가 오기를 기다렸다. 기다리고 또 기다리기 1년, 그러나 목수는 오지 않았다. 그런데 이상한 것은 청문대사의 거동이었다. 내소사 주지 선우화상은 청문대사를 스승으 로 모시고 있는 젊은 스님이었다.

선 우화상은 아무래도 청문대사가 수상 했다. 청문대사는 목수를 기다리되 절에서 기다리는 것이 아니고 꼭 일 주문 밖에까지 나와서 기다리다 들 어가곤 했다. “큰 스님, 이젠 들어가시지요. 큰 스님께서 목수를 기다리신지 벌써 한 해가 다 되어 갑니다. 하지만 목 수는 오지 않고 있습니다. 그러다 대 웅전은 언제 짓겠습니까? 내일은 좀 미숙하기는 해도 제가 직접 목재를 구해오고 목수를 알아보겠습니다. 그 러니 이제 그만 들어가십시오.” 별로 말이 없던 청문대사가 약간 은 짜증 섞인 말투로 말했다. “허! 젊은 사람이 말이 많구나.

모 든 일에는 다 거기에 맞는 때의 용 처가 있는 법이니라.” “그리고, 목수를 기다리시려면 절 에서 기다리셔도 될 터인데 구태여 여기까지 나오실 건 뭡니까?” “허허! 말이 많다. 이 사람아, 내 가 목수를 기다리는 것은 사실이다. 하지만 여기까지 나오는 데는 다 그 만한 이유가 있느니.” 선우화상은 호기심이 일었다. “무슨 이유가 있으신지요?” 청문대사는 입을 다물어 버렸다. 부쩍 궁금증이 인 선우화상은 두 번 세 번 거듭해서 이유를 물었다. 똑같 은 질문을 일곱 번이나 했을 때 조 실 청문대사는 말했다.

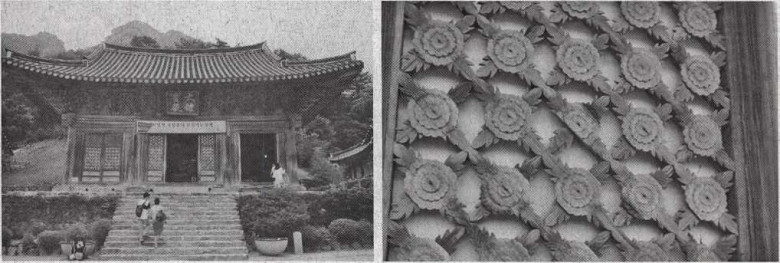

(좌)전북 부안에 위치한 내소사내 대웅보전(보물 제291호), (우) 내소사의 꽃살문. 문양은 세련함과 오차도 없이 정교하다.

“내가 매일 나오는 것은 백호를 지키기 위해서니라. 목수가 올 때에 해를 당해서는 안 될 테니...” 청문대사의 말이 채 끝나기도 전 에 크고 늙은 호랑이 한 마리가 나 타났다. 갈기는 희어서 그놈이 방금 전에 청문대사가 말한 백호임을 알 수 있었다. 이글거리며 타오르는 호 랑이의 눈빛은 석양의 붉은빛을 받 아 더욱 무섭게 느껴졌다.

청문대사 는 주장자를 들어 호랑이를 제지하 며 아무 일도 없다는 듯 지나치려 했다. 호랑이가 앞발을 들고 청문대 사를 향해 으르릉 댔다.

“아직은 안 된다. 나는 할 일이 남 아 있다. 내가 우리 내소사 대웅보전 을 준공할 때까지는 기다려야 한다.” 청문대사는 주장자로 길옆에 우뚝 솟은 소나무 허리를 쳤다.

“딱!” “어흥!” 호랑이는 주장자 부딪치는 소리에 맞춰 한 번 으르렁대고는 어슬렁거 리며 사라졌다. 청문대사는 법당으로 향했다.

청문대사는 법당 뜰에 앉아 눈을 지그시 감고 단주를 꺼내어 굴 리고 있었다. 달싹거리는 입술로 보 아 염불을 하고 있음에 틀림없었다.

한참을 염불삼매에 들어있던 조실 청문대사는 주지 선우화상을 불렀다. 선우가 다가가자 청문대사는 아주 천천히 말했다. “내일부터 일을 시작할 수 있으리 라.

너는 내일 날이 밝거든 일주문 밖에서 나그네를 기다려라. 그리고 무거운 짐을 들고 올 것이니 받아들 고 오너라.” 선우화상은 생각했다.

‘어떻게 내일 새벽 나그네가 올 것을 미리 알 수 있지? 만약 그렇다 면 큰스님은 미래를 내다보는 예지 력이 있는 것이다. 하여간 시키는 대 로 해보자.’

선우화상은 대답했다. “어떻게 생긴 나그네이며 옷은 어 떻게 입었습니까? 그리고 나이는 어 느 정도나 먹었는지요?” “내일 그곳에 나가 보면 알게 되 리라.”

다음날, 새벽 예불을 끝내고 청문 대사가 시킨 대로 일주문밖에 나간 선우화상은 가슴이 철렁하고 그 자 리에서 기절하고 말았다. 뭔가 늘씬 하게 생긴 동물이 일주문 기둥에 옆 구리를 대고 누워 있었기 때문이었 다. 한참 만에 정신을 차리고 일어나 다시 그곳을 살펴보니 사람이 누워 있었다. 이미 히끄무레하게 아침이 열리고 있었다.

‘참 이상도 하지! 아까는 분명 무 슨 동물 같았는데...’ 하얀 바지저고리에 수건을 머리에 질근 동여맨 남자 곁으로 가면서 그 는 중얼거렸다.

“내 절에 들어와 부처님을 시봉한 지 어언 스무 해 건만 사람을 보고 동물로 착각하여 기절을 하다니, 아 직 공부가 덜 익은 게 분명해. 생사 를 초월하려면 어떻게 해야 하는가. 부처님은 6년 고행 끝에 나고 죽음 을 해결하셨다는데 나는 그 세 배가 넘는 20여 년을 수행하고도 이 지경 이니, 쯧쯧.” 선우화상이 가까이 다가가자 인기 척을 느꼈는지 사내가 눈을 떴다.

선 우화상이 쭈빗거리며 수인사를 했다. “어서 오십시오. 소승은 내소사 주 지로 있는 선우라고 합니다. 우리 절 조실이신 청문 큰스님에서 마중을 보내셔서 이렇게 나왔습니다.” 사내는 눈만 꿈벅꿈벅 할 뿐 입을 열지 않았다. 선우가 걸망을 달라고 하자 사내는 두 개의 커다란 걸망 가운데 하나를 선뜻 내주었다. 뭐가 들었는지 생각보다 묵직했다.

목수라 면 아무래도 연장이 들어있을 것이 라 생각했다. “손님은 어디서 오시는 뉘십니 까?” 사내는 대답이 없었다.

“이 걸망 속에는 뭐가 들었기에 이리도 무겁습니까? 물론 연장들이 겠지요?” 사내는 얼굴만 돌릴 뿐이었다. “내소사는 처음이십니까?” 싱긋이 웃을 뿐이었다.

선우화상은 끈질기게 물었다. 청문대사도 결국 무릎을 꿇린 그의 고집이었다. “큰스님과는 잘 아는 사이십니 까?” 여전히 대답이 없었다.

일주문에서 법당 앞까지 오며 선우화상은 연신 질문을 퍼부었고, 그는 여전히 말 한 마디 없었다. 은근히 약을 올리고 벙 어리에 귀머거리가 아니냐고 까지 자 존심을 건드렸지만 사내는 언제나 한 결같았다. 선우가 약을 올리고 질문 을 할 때마다 그가 표정을 움직이는 것으로 보아 귀머거리는 아닌 게 분 명했다.

홀로 방에 들어와 생각에 잠 긴 선우화상은 생각하면 생각할수록 제 자신이 미웠다. 승려이기 이전에 그도 사내였다.

더욱이 수행자임에 랴. 사내대장부가 말에 책임을 지지 않는다면 그것은 아녀자만도 못한 것 이라 생각되었다.

‘그냥 처음에 수인사 몇 마디로 끝냈어야 하는데...... 나중에 그를 약 올리고 욕하고 하는 짓은 하지 말았 어야 옳은데. 허! 그것 참, 생각할수 록 내 자신이 밉네.’

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

첨부파일

-

140-6-1.jpg

(좌)전북 부안에 위치한 내소사내 대웅보전(보물 제291호), (우) 내소사의 꽃살문. 문양은 세련함과 오차도 없이 정교하다. (115.3K)

0회 다운로드

DATE : 2018-06-07 12:19:22

140-6-1.jpg

(좌)전북 부안에 위치한 내소사내 대웅보전(보물 제291호), (우) 내소사의 꽃살문. 문양은 세련함과 오차도 없이 정교하다. (115.3K)

0회 다운로드

DATE : 2018-06-07 12:19:22