연못 속 부처님으로 비롯된 깨달음

페이지 정보

호수 98호 발행인 발간일 2008-01-01 신문면수 6면 카테고리 설화 / 교리 서브카테고리 -페이지 정보

필자명 최영해 필자법명 - 필자소속 - 필자호칭 - 필자정보 - 리라이터 -페이지 정보

입력자 총지종 입력일시 20-02-16 13:07 조회 3,452회본문

연못 속 부처님으로 비롯된 깨달음

괴산 각연사

고구려의 땅에 들었다가 이제는 법흥왕이 다스리 는 신라의 영토가 된 괴산은 조령산 백화산 백악산 이만봉 덕가산 칠보산 보개산 낙영산 조봉산 등등 의 산들이 저마다의 기상을 하늘로 솟구치며 전후 좌우로 다른 이름의 산들과 어깨를 끼고 있는 푸근 한 내륙의 중앙이었다.

유일 스님은 늙으막에 괴산땅으로 들었다. 평생을 공부해 온 수행자로서 남은 생애는 부처님 은공을 갚고 중생들을 향해 복전을 베풀어 주고 싶 었던 탓도 있지만 무엇보다 수행자로서 아직 완연 히 성취하지 못한 깨달음의 염원을 기탄없이 추구 할 도량도 필요했던 것이다.

“완만하면서 우렁차고 높으면서 가파르지 않은 산세와 지형이 노승의 발길을 붙잡는구나.”

유일 스님은 괴산 땅에 들어 이런 느낌을 가슴에 차곡차곡 갈무리 했다. 드문드문 인가를 다니며 변 방 답지 않게 좋은 인심을 만난 것은 더욱 고마운 일이기도 했다. 여러 산을 오르고 숱한 물길을 따라 돌고 들길을 떠다니던 유일 스님은 칠보산 쌍곡 의 산 어름에 절을 짓고자 발원했다. 산 이름이 칠보이거니와 과연 풍광이 아름다왔을 뿐 아니라 스님이 터 잡은 곳이 마침 예로부터 절골로 불려 오고 있다니 그곳이야 말로 아담한 절을 짓기에 맞 줌한 곳이었다.

“부처님이시여. 소승이 이곳에 가람을 이루어 중 생제도의 인연을 마련토록 가피하소서.”

스님은 간절한 마음으로 가람 창건의 원을 세우 고 기도를 했다. 삼국의 접경지대라 그 좋은 인심들 속에는 편치 못한 긴장이 있어야 했고 그러한 백성 들에게 노스님이 찾아와 절을 짓는다는 소문은 반 갑지 않을 수 없었으리.

“스님께서 절을 지으신다니 우리가 작은 정성이 나마 보태지 않을 수가 없다.” 인근은 물론 산넘고 물건너에 사는 사람들도 유일 스님의 발원에 동참 하고자 달려왔던 것이다. 그러한 정황은 스님의 창 건 발원에 엄청난 힘을 보태 주었고 그 힘으로 절 을 짓는 공사가 한창으로 시작되기에 이르렀다. 스 님이 그곳 백섬들의 진진한 시주에 감사하며 모든 동참자를 위한 축원을 하루도 빠짐없이 부처님전에 올리는 것은 물론이었다.

터를 고르고 목수들이 나무를 재단해 목재를 다 듬는 일이 시작됐다. 커다란 주#돌들도 실려 왔다. 씌남은 나이5든-몸을 이끌고 일꾼들을 돌보고 기도 를 하고 시주를 받으러 다니는 등 바쁜 나날을 보 내고 있었다. 그래도 한 순간도 피로하지 않았고 오 히려 온 몸에서 힘이 솟아 올랐다.

“스님. 참으로 이상한 일입니다.”

공사가 시작된지 며칠이 지난 어느날 목수 한 사 람이 스님을 찾아왔다.

“무슨 일이십니까.”

“우리는 요즘 나무를 다듬느라 분주합니다. 하루 종일 나무를 다듬고 나면 깍이고 썰어지며 생기는 나무 부스러기가 적지 않게 쌓이거든요. 그런데 그 나무부스러기들이 하루저녁이 지나면 감쪽같이 사 라져 버립니다. 누가 그걸 일부러 치우는 것 같지도 않은데 말입니다.”

유일 스님은 깜짝 놀랐다. 순간적으로 목수의 말 이 사실이라면 그것은 엄청난 그 무엇을 예시하는 것이라 믿어졌기 때문이다.

“그것 참 이상한 일이군요. 내가 잘 알아 볼테니 염려마시고 일을 계속해 주시오.”

그렇게 말은 했지만 도저히 풀려지지 않을 그 이 상한 현상이 내내 마음에 걸렸다. 스님은 임시로 마 련한 법당에 앉아 골똘히 생각했다.

“이곳이 불연 가득한 성스러운 곳이어서 제불보살님들과 신장님들이 신이를 보이기 위함인 가. 아니면 아예 불연이 없어 불보살님과 신장님들 이 공사를 막는 징후를 보내심인가.”

정말 알 수 없는 노릇이었다. 그런 답답한 가슴을 부둥켜 안고 유일스님은 눈물을 흘렸다. 진작 깨달 음을 얻어 충만한 도력을 갖추었던들 이런 일은 미 리 막을 수 있었을 것이란 생각이 들었기 때문이었 다. 그런 깊은 회한의 상념 속에서 유일 스님은 ‘어쩌면 마을 사람들이 땔감을 위해 나무 부스러기를 가져 갈지도 모르는 일이 아닌가. 가난하여 절에 시주는 못하고 땔감을 그저 얻어가기는 부끄러운 일 이어서 야음을 타고 그런 일을 할런지도 모르는 일 이 아닌가.’ 라는 생각에 마음이 미쳤다. 그래서 밤 동안 나무다듬는 곳을 지켜 보기로 했다.

목수들은 어제와 다름없이 일을 했고 산속에 밤 은 땅거미가 지기 무섭게 깊어갔다. 스님은 멀찌감 치서 공사현장을 응시하고 있었다. 차라리 몇 사람 의 소심한 주민들이 들어와 나무 부스러기를 허겁 지겁 챙겨가는 모습을 보고 싶은 마음뿐이었다.

그러나 그렇지 않았다. 하마터면 스님은 ‘아악’ 하고 소리를 지를뻔 했다. 아니 스님은 이미 가슴 속에 태산같은 경악의 외 마디를 질러 버렸는지도 모를 일이었다.

“아니. 저럴 수가.”

밤이 깊어지자 푸드득 푸드득 까치떼가 목재 다듬 는 차양막 속으로 날아드는 것이었다. 그리고 그 조 그만 주둥이로 목재 부스러기를 물고 어디론가 날아 가는 것이었다. 그 끼치의 수는 헤아릴 수가 없었다. 칠흑 어둠의 밤이기도 했지만 날아 갔던. 까치가 이내 돌아와 다시 나무 부스러기를 물고 가는 듯해서 도대 체 얼마나 많은지 수를 셀 수가 없었던 것이다.

도대체 그 많은 까치가 나무부스러기를 물고가는 까닭은 무엇이란 말인가. 저 날것들은 저런 부스러 기 나무로 둥지를 트는 것도 아닌데. 스님은 그 가치들의 비행로를 따라 가지 않을 수 없었다. 돌부리 에 채이고 나무가지에 옷을 찢기며 그 깊은 밤길을 달려 까치들의 행로를 추적하는 동안 온 몸은 땀으 로 범벅이 되어야 했다.

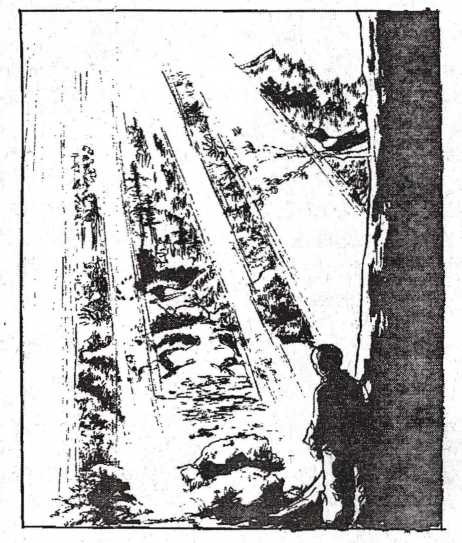

아, 까치떼가 나무 부스러기를 물어다 놓는 곳은 칠보산 너머의 보개산 깊은 계곡이었고 어스름한 별빛에 보이는 그곳은 그리 크지 않은 연못이었다.

“저 날것들이 나무부스러기로 못을 메꾸려 함이 로다. 왜 그럴까.”

스님은 이미 새벽이 가까와 왔음에 끝까지 그 밤 의 궁금증을 풀기로 했다. 첫닭이 울 무렵 까치떼는 그 푸덕이던 날개를 다른 곳으로 돌렸음인지 한 마 리도 보이지 않았다. 붐하게 날이 밝아왔다. 연못가 에 선 스님은 산꼭대기로부터 내려 오는 여명을 의 지해 못을 들여다 보았다. 지난밤 까치들이 물어다 놓은 나무부스러기들이 어지럽게 떠 있었다. 그래서 새벽 어스름에는 그 못의 깊이도 제대로 가늠할 수. 가 없었다.

날이 밝기를 기다리며 주변을 둘러보던 스님은 이상한 생각이 들었다.

“이 자리가 꼭 절터 같구나. 내가 절터를 잘못 잡 았던 것인가. 그래서 불보살님들과 신장님들이 까치 로 화현해 나를 이곳으로 이끌어 오심인가.”

참으로 등골이 시린 상상이었으나 산세와 계곡의 앞뒤를 살피는 동안 유일 스님의 뇌리에는 이런 생 각이 떠나지 않았다. 날이 밝았다. 스님은 다시 연 못으로 갔다. 사각으로 비치는 아침햇살이 눈부시었 다. 연못의 수면은 밤새 까치들이 물어다 놓은 나무 부스러기들로 어지러웠다. 그래서 그 물안을 잘 들 여다 볼 수가 없었다. 연못을 한바퀴 돌고 난 스님 은 다시 수면의 중앙부분을 바라보다 가슴이 덜컹 내려 않는 놀라움에 몸이 굳는 듯 했다. 연못 한 가 운데 수북하던 나무부스러기들이 옆으로 밀리며 그 가운데서 찬란한 빛이 솟구쳐 오르는 것이 아닌가.

“나무아미타불 관세음보살.....”

스님은 그 기상천외의 광경 앞에서 불보살님들의 명호를 부르며 가만 서 있는 일 밖에는 어떻게도 몸을 움직일 수가 없었다. 그렇게 한동안을 지낸 뒤 스님은 그 찬란한 광채의 아랫부분 물 속을 들여다 보았다.

“아니. 저것은...”

불상이었다. 그 아래서 어릿어릿 보이는 새하얀 물체는 분명히 잘 조각된 부처님 상어었다. 빛으로 상징되는 비로자나 부처님.

그제서야 스님은 모든 것을 알 수 있었다. 새벽녘 스스로 온 몸을 휘감던 그 예감이 현실로 들어 맞 는 것이었기에 그 모든 정황이 무엇을 의미하는 것 인지 스님은 단박에 알 수 있었던 것이다.

“깨달음이 연못 속의 부처님으로 비롯되었도다 .”

스님은 그날로 쌍곡의 불사를 중단했다. 그리고 절터를 연못이 있는 곳으로 옮겼다. 많은 신도들과 인근 스님들을 불러 못 속의 비로자나 부처님을 인 양해 봉안했다. 그 신기한 광경은 중생들에게 크나 큰 환희였고 불사는 일사천리로 잘 진행됐다. 스님 ’ 은 절 이름을 각연사 라 칭하고 그 신이로 운 불보살님들의 가피가 세세토록 기려져 더 많은 중생들이 가피를 입길 지극 정성으로 염원했다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.